明清科举流程表

1、各级科举考试

一级考试称为大学考试。通过考试,进入官、州、县学堂的人,称为学生、学者、同生。其中成绩好的人享受国家的伙食补贴,被称为学生。

二级考试称为乡试,每三年举行一次,在各省会城市秋季举行。全省所有学者、导师均可参加考试。考试及格者,授予举人称号,第一名称解元。

三级考试为一般考试,每三年在京城举行一次。乡试后次年春季,各省考生均可参加。及格者曰贡士,第一者曰慧元。

第四级考试是殿试,由皇帝主持。进士,就是进士。殿试分前三,选前三名,依次称为状元、次秀、前三。他们被统称为前三名。

二、历代科举制度概述

唐朝时期,太宗李世民特别注重选拔人才,设立御史府。他每年都招收进士,补充国家的人才库。有一次李世民私下巡视御史府,看到许多新考进士的学生鱼贯而出,他得意地说:“天下英雄已入我宫!”

其实,在人才选拔方面,每个朝代、每个世代都有自己的筛选方式。

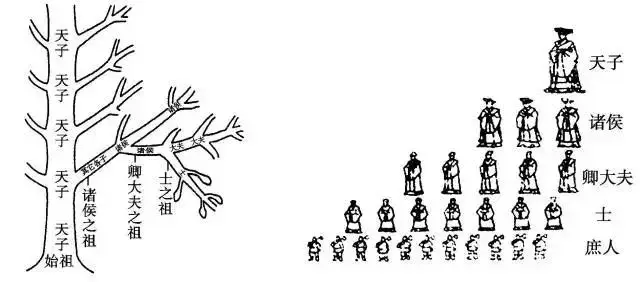

1.秦以前

采用“侍卿侍禄”制度,后来逐渐实行军功、爵位制度。士卿是皇帝或诸侯王之下的贵族。一代又一代,父亲死后,儿子继位,像“庆”一样连任大官。俸禄是官员所享有的享受和财产。世禄是指世世代代的官员,父子去世后,享有他们所赐予的土地和税收。

2、汉代

采用考察制度和招聘制度。前者是向地方各级政府推荐德才兼备的人才。国家推荐的叫秀才,县推荐的叫孝廉。

3. 三国两晋

魏文帝时期,陈群制定了九品中正制,具体官员根据出身、品德等对文官人才进行考核,分为九品录用。晋六朝时仍沿用此制。

4.唐朝

唐代的考试科目分为科科和科科两类。每年分期举行的考试称为常科,由皇帝下令临时举行的考试称为制科。常设科目有士、明经、进士、君士、明法、明子、明算等科目50余个,其中明法、明算、明子等科目并没有受到重视。唐初对学术的要求很高,但后来逐渐被放弃。因此,明经和进士两科成为唐代正科的主要科目(进士考时政诗文,明经考时政经义;前者难,后者考)。后者很容易)。

5.宋代

宋代的科举考试大体与唐代相同,包括正规考试、制试和武举。宋代“重文轻武”,因此也非常重视科举考试。但到了后期,选拔官员却过于冗余。相比之下,宋代的正科科目比唐代要小得多。其中,仍以进士科最为受重视。一等进士大多能晋升宰相,所以宋人把进士臣民视为宰相臣民。

6、明朝

明代官方科举考试分为乡试、普试和殿试三个级别。

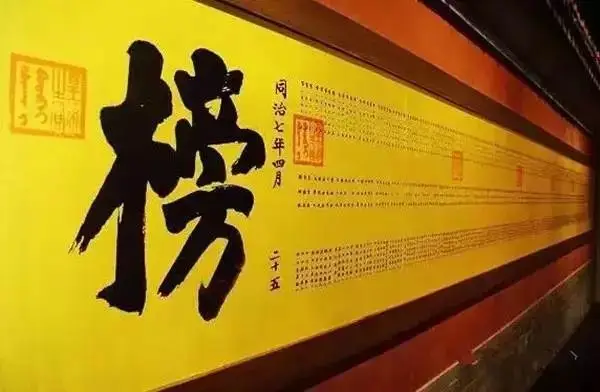

乡试进士俗称小廉,第一人名解元。参加考试的人,称为贡士,俗称公,又名明经,第一名曰慧远。科举考试由皇帝亲自主持,只考一题,即时事政策。宫试结束后,第二天就读卷子,次日就出结果。招生分一年级、三年级三个等级,授予进士。一年级称为状元、丁元,二年级为二品,三年级为头等奖。他们一起被称为三年级。二品授予进士出身,三品授予同样进士出身的人。第一名、第二名、第三名的选手都叫川禄。一、二、三年级的学生统称为进士。进士榜称为甲榜,或甲科。进士名单写在黄纸上,故称黄甲,又称金榜,进士的称号称为金榜。

7.清朝

清朝开始沿袭明朝的科举制度。 1880年代以后,随着西学的传播和洋务运动的发展,科举制度发生了变化。 1888年,清政府在准设计与计算学科选拔过程中首次规定将自然科学纳入考试。 1898年增设专门经济部门,推荐能够改变经济的人才。同时,针对康有为等人的建议,废除了八足文,以现行的政策主张取代了政策论。

1905年9月2日,袁世凯、张之洞请愿立即暂停科举考试,以兴学堂,促实学。清政府下令,自1906年起,暂停一切乡试,乡试也暂停。

三、科举制度常用术语

【查举】汉代选官制度的一种形式。

查举的意思是考察、推荐,也叫推荐。诸侯国和郡县的地方刺史在管辖范围内随时考察选拔人才,向上级或中央推荐,试用考核后任命为官。考试的主要科目包括孝廉、德才、才艺等。 (汉代避刘秀之讳,称士茂才)

【正皮】也是汉代选官制度的一种形式。

征是指皇帝从社会上招募名流,担任朝廷的重要职务。辟是指中央国家机关的高级官僚或地方政府官员任命下级官员,然后向朝廷推荐。

【孝廉】汉代科举制度的科目之一。

孝廉的意思是孝顺父母,做人要诚信。

【科举】是指历代封建王朝通过考试选拔官员的制度。

从隋代到明清,科举制度形成了完整的体系,分为四个级别:进士(即同升试,一般在县或府,中进士)。考试(又称秀才或相公)、乡试、通试、殿试,考试内容基本都是儒家经典

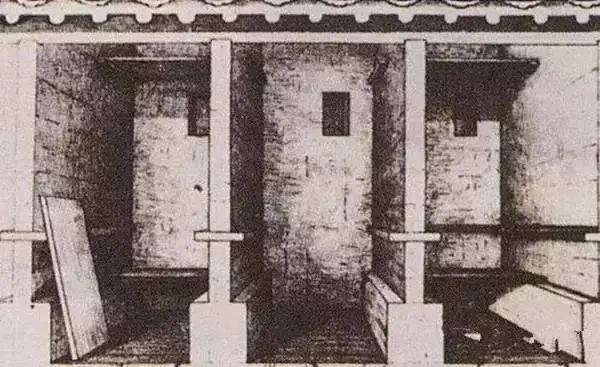

公园宿舍

【同升考试】又称“同升考试”。

明代地方科举考试由体学官员主持,清代则由省学府主持。包括县试、官试和大学考试三个阶段。只有通过高考,取得学生员(学者)资格后,才能进入地州或州府。 ,县学,故又称入学考试。考生不论年龄大小,都称为同生。

【乡试】明清时期,每三年在各省会(含首都)举行一次考试。第一名是劫渊。

【国试】明清时期每三年在京城举行一次考试。因在春季举行,故又称春尾。

考为贡士者三百人,第一名曰慧远。

【殿试】是科举制度中最高级别的考试。皇帝亲自在宫中质问考中的贡士。

事实上,皇帝有时会任命大臣负责殿试,但并不亲自进行询问。录取分三类:前三名授予“进士”称号,第一名称第一状元(定元),第二名称第二名,第三名名列前三;二年级有几人被授予“进士出身”称号;前三名中的几个名字都被冠以“进士同门”的称号。第二名、第三名的第一名称为传禄,第一名、第二名、第三名统称为进士。

【获得爵位】指科举考试获得成功。考试不及格的人被称为“不及格”或“劣等”。

【不。 1进士】见《殿试》一文。

科举第一名,又称殿元或定元,是科举考试中的最高荣誉。历史上获得状元称号的人有千余人,但真正参加进士并被录取的人只有七百五十人左右。唐代著名诗人贺知章、王维,宋代文天祥,都曾通过进士被授予状元称号。

【汇源】见“汇源”一节。

当一个人参加考试时,第一个被称为会元,其余通过考试的被称为贡士。

【解园】见《乡试》一文。

学生(士)参加乡试时,第一名称为解元,其余通过考试的称为候补。

【三元连】科举以第一名者为准。凡在乡、会、宫三试中获得第一名的,称为“三连元”。

【定甲】指殿试前三名:第一名、第二名、第三名。

状元居丁家之首,故又称丁元。

古代考试场景

【工事】见“考试”部分。参加考试并被录取的人称为贡士。

【吉人】见《乡试》一文。参加省试并被录取者。一个人可以被授予地方法官或县官员的职位。

【生元】为学者,见《同生考试》一文。

通过翰林考试(童试)者,可称为学生或学者。比如王安石的《商仲永》“传乡士之见”。东汉时期,汉武帝避刘秀之讳,封为学者茂才。

【八篇文】明清科举制度规定的一种文体。又称十文、执一、执一、十一、四书文、八比文。

这种文体有固定的格式,由破题、承载题、开头、开头、开头、中间、后面、结尾八个部分组成。各部分的句数和句式也有严格的规定。有限的。

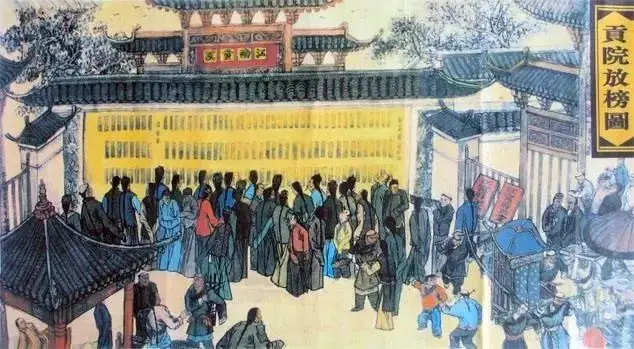

【金榜】古代科举制度中科举后公布进士排名的告示是用黄纸书写的,故称为黄甲、金榜。

【同年】科举时代,考入同一名册的人互相称呼同年。

【国学】先秦学派分为国学和乡学两大类。

国学是由皇帝或诸侯设立的,包括太学和小学两种类型。太学和小学的教学内容均以“六艺”(礼、乐、射、御制、书法、数学)为主,小学尤以书法、数学为重点。

【香雪】相对国学而言,一般指地方学校。

【太学】中国封建时代的教育行政机构和最高学府。

从魏晋到明清,要么太学、国子学,要么同时设立。名字不同了,系统也变了。不过,那都是教育王公贵族子弟的最高学府,就读的学生无不被称为国子监、国子生。

【国子监建】见《太学》一文。

国子学始建于汉魏,西晋改称国子学。隋代又称国子监。从此,国子监与国子监并称。它们既是最高高等院校,又具有教育行政机构的职能。比如明代设立“国子监”,但《东阳马胜序》中称“太学”。

【书院】唐宋至明清时期兴起的独立教育机构。它是私人或政府官员设立的聚集学生传授和学习知识的场所。

宋代著名的四大书院是:江西庐山的白鹿洞书院、湖南善化的岳麓书院、湖南衡阳的石鼓书院、河南商丘的应天府书院。明代,无锡有“东林书院”,培养了杨炼、左光斗等一批不惧宦官势力、刚正不阿、坚韧清廉的进步人士。他们被称为“东林党”。

江南公园一瞥

【学官】古代主管学术事务的官员和官职教师的统称。

如祭酒、博士、助教、教务、教务、教授与教、教旨等。

【九九】古代主管国子监或国子监的教育行政人员。

战国时期,荀子曾三度担任稷下书院的祭祀,相当于现任的大学校长。

【博士】古时为官名,今为学位名。

秦汉时为掌管书、文、史的官职,后来成为学术上的官职,专攻一门经典或精通一门艺术,从事教学学生。 《三国志·吕蒙传》:“岂指望你成为经学博士?” 《东阳马胜序》:“四野田有大夫,可以为师”。

【四爷】学术官员的名字。

作为国子监或国子监副总管,协助祭酒,主管学术事务和教学。

金榜标题

【学术事务】学术官员的姓名。

“提督学务官”的简称,是朝廷任命的主持各省学术考试、督导各地学术官员的官员。学术管理一般由翰林院或京城的官员担任。 《宣志》:“又命学术使往宜祥。”学术使者是学术行政的别称。 《左忠义公轶事》:“乡祖左忠义公以求学于京城”。指的是左光斗被任命为京师地区学政。

【教授】原意为传授知识,后成为学术官员的称呼。

汉唐时期各级学校均设有教授,负责学校考试的具体事务。

【建生】国子监学生。

要么通过科举考试,要么得到当地政府推荐,要么得到皇帝的许可,但后来变成了假名,可以通过捐钱获得监察员的资格。

【学生】明清时期,通过考试考入府、府、县各级学校的学生。

生命成员包括增生体、骨骺、局部生命、骨骺等,统称为一切生物。 《东阳马胜序》“今生于太学”,是指就读于国子监的各类导师学生。

过去的选择

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请联系本站,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:http://www.gzcsqcyx.com/html/tiyuwenda/7234.html